聊城革命老区简介

聊城市位于山东省西部,冀鲁豫三省交界处。现辖8个县(市、区)和1个国家级经济技术开发区、1个高新技术产业开发区、1个旅游度假区,总面积8628平方公里,人口650万人。聊城被誉为“江北水城·两河明珠”,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家环保模范城市、国家园林城市、国家森林城市、全国双拥模范城市。聊城始建于春秋时期,有着5000多年的文明史、2500多年的建城史。境内有400多处文物古迹、8处世界文化遗产,景阳冈龙山文化遗址、三国时期的曹植墓、明代的光岳楼、清代的山陕会馆等都是国家级文物保护单位。《水浒传》《聊斋志异》《老残游记》等古典名著中描述的许多故事都发生在聊城。唐初名相马周、哲学家吕才,宋代医学家成无己,清代开国状元傅以渐、“义学正”武训,抗日名将张自忠、范筑先,国学泰斗傅斯年、季羡林,国画大师李苦禅,领导干部的楷模孔繁森等,都是聊城人。

聊城因水而生、因湖而丽,是一座与水结缘的城市。全市流域面积在100平方公里以上的河流39条,蜿蜒曲折的黄河、流淌千年的京杭运河、举世瞩目的南水北调东线工程都从聊城经过。中国北方最大的城市湖泊——东昌湖,面积6.3平方公里。聊城北接京津冀协同发展区,西连中原经济区,纵贯南北的京九铁路与连接东西的邯济铁路在境内交汇,济聊馆、青银、青兰、德上等高速公路穿境而过;济郑高铁建成通车,雄商高铁进入全面施工阶段,聊邯长高铁、聊城机场加快推进,立体大交通体系加速形成。聊城是国家现代农业示范区,粮食总产110亿斤以上,瓜菜菌产量居全省前列,被中国蔬菜流通协会命名为“中国蔬菜第一市”,每天销往京沪可追溯高品质蔬菜超过200万斤。信发铝电、东阿阿胶、鲁西化工、中通客车等一批骨干企业拥有较高市场占有率,金帝精密机械、阳谷华泰等11家企业入选省“十强”产业“雁阵形”集群领军企业。

聊城市是著名的革命老区,聊城8县(市区)曾分别于1953年、1980年、1995年连续三次被国家民政部确认为革命老区县(市区)。2011年12月,聊城市又被中国老区建设促进会认定为革命老区市。聊城老区人民为中华民族的诞生和新中国的解放付出了巨大牺牲、做出了重要贡献。

一、第一、二次国内革命战争时期(1921.7.1-1937.7.6)

1、聊城进步青年投奔黄埔、参加革命、加入共产党。十月革命一声炮响,给中国送来了马列主义。五四运动爆发后,设在聊城的山东省立第二中学和第三师范的进步青年学生四五十人先后去广州黄埔军校和农民运动讲习所学习,如阳谷的王寅生、莘县的孙大安、聊城的聂子政等人就是于1925年秋在黄埔军校加入中国共产党的。1926年,阳谷县的杨耕心、朱华亭也先后加入中国共产党。1927年蒋介石叛变革命后,这些人成为回乡后的革命火种,以燎原之势燃遍聊城。

2、积极发展党组织。1926年冬,共产党员杨耕心在其家乡建立了聊城地区第一个党支部——中共阳谷县九都杨支部。1927年10月,时任共青团山东省委秘书长的张干民在聊城东关姚家园子赵以政家中建立了聊城地区第一个县委——中共东昌(鲁西)县委,领导聊城、东平、阳谷、莘县、东阿、临清、博平等县党的工作。1935年春节,时任山东省工委代理书记的赵健民(聊城市冠县人)在堂邑县城徐运北家中建立了聊城地区第一个地级委员会——中共鲁西特委,领导聊城、阳谷、寿张、冠县、堂邑、博平、东阿等县党的工作。在抗日战争全面爆发前,聊城一带已建立了2个特委、5个县委、2个特别支部、3个区委、52个党支部,发展中共党员500多人,约占全省党员总数的四分之一。

3、聊城党组织组织发动了两次农民暴动。根据中共“八·七”会议的要求,聊城党组织于1928年领导了两次农民暴动。一是东昌县委组织发动了著名的阳谷县坡里农民暴动,时间从1928年1月14日攻占坡里教堂至2月7日撤出坡里教堂,先后坚持了20多天,并成立了“农民革命军”,韩建德任总司令,聂子政任政委。起义队伍以“东临地区革命委员会”的名义张贴布告,阐明政治主张和暴动目的,动员广大农民起来革命。二是由鲁北特委领导的高唐县谷官屯暴动,这两次暴动虽然失败了,但却沉重地打击了聊城的封建政治势力,扩大了共产党在聊城的影响。这是与湖南秋收暴动和陕北渭华暴动同时期的山东最早的两次农民暴动。

4、赵健民骑车找党为山东省委重建做出了突出贡献。从1933年中共山东省委遭敌破坏后,失去了和中央的联系,中共山东工委代理书记聊城市冠县籍赵健民等人先后去北平、上海、青岛、泰安等地秘密联系,均没有联系到上级党组织,当听到莘县古云镇有党组织活动的消息后,在白色恐怖最严重的1935年初冬至12月,赵健民两次从济南骑自行车往返500公里到莘县古云镇寻找上级党组织,在徐庄村见到了河北省委代表兼直鲁豫边特委书记黎玉同志,向其汇报了山东省委自1933年遭敌破坏后党组织工作和发展的情况,请求上级党派人到山东重建山东省委。黎玉向中共北方局汇报后,1936年5月1日,中共山东省委在济南重新建立,黎玉任书记,赵健民任组织部长兼济南市委书记,林浩任宣传部长。至此,因敌人破坏和党中央中断了三年联系的山东省委终于和党中央又恢复了组织关系。由此赵健民两次骑自行车找党在全省传为佳话,古云镇徐庄村也成为山东省委重建的联络地。

二、全面抗日战争时期(1937.7.7-1945.9.2)

1、统战联范,共同抗日阶段(1937.7.7-1938.11.15)。

1937年7月7日,抗日战争全面爆发。日军在相继攻占北平、天津后,长驱南侵,于10月3日侵占德州,此后又占领平原、临清、高唐等县城,山东形势吃紧,国民党军政要员纷纷南逃。此时,作为国民党在聊城最高地方官员的范筑先,面临着何去何从的重大选择。

在日军入侵的关键时刻,共产党员张维翰、姚第鸿等向范筑先陈述利害,劝说他坚定了抗日的信念。范筑先两次拒绝国民党山东省政府主席韩复榘让他率部南撤的命令,向全国发出了“裂眦北视,决不南渡。”的“皓电”,和共产党人一起,在聊城树起抗日的旗帜。到1938年秋,共建立了35个支队、3路民军,约6万多人。抗日武装积极主动地开展对日军作战,建立了30多个县政权,军事活动范围达50多县。开辟了以聊城为中心的鲁西北抗日游击根据地。当时有“山东红了半个天”的说法。

1937年12月,为了阻止日军南下,范筑先率部在今高唐县的南镇与日军展开激战,毙伤日军100多名。日军电台惊呼:开战以来,在南镇见到中国百姓参加作战,这还是第一次。以聊城为中心的鲁西抗日游击根据地的建设与发展受到了国际瞩目。1938年7月,受美国总统罗斯福之命考察中国抗战的美国驻华大使馆海军武官埃文斯•卡尔逊,到聊城参观访问。

1938年10月下旬,黎玉转交了毛泽东给范筑先的亲笔信,毛泽东在信中高度评价范筑先在敌后和共产党合作抗战的重大贡献和深远影响,勉励他坚决抗战到底。范筑先感谢毛主席的关怀,并说:“当今之世,要救中国,唯有听共产党的话。我要和共产党合作抗战到底!今生决不辜负毛主席的希望。”

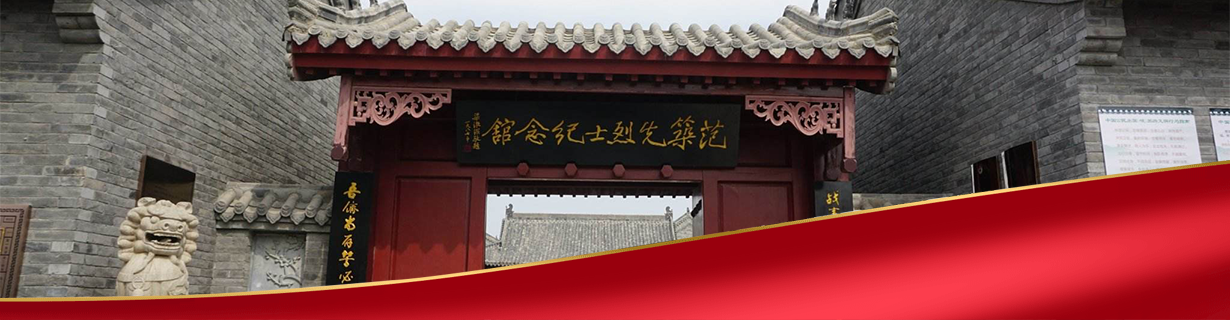

以聊城为中心的鲁西北抗日游击根据地的发展和壮大,引起了敌人的仇视。1938年11月中旬,日军分三路进犯聊城。14日,日军秋山旅团千叶联队的平田大队在飞机、坦克、大炮的掩护下,向聊城发动进攻。范筑先率部与日军展开激战,打退日军多次进攻。15日,终因寡不敌众,日军攻陷聊城,范筑先将军和共产党员张郁光、姚第鸿等700余名守城健儿壮烈殉国。范筑先将军殉国的消息传出后,举国痛悼。延安、重庆都隆重举行悼念活动。朱德、彭德怀,吴玉章、董必武和国民政府的蒋介石都分别送了挽联。1941年,聊城抗日军民还在聊城城北的梁水镇修建了范公祠,以彰扬为国捐躯的范筑先将军及700余名守城健儿。

2、鲁西区党委领导抗日斗争阶段(1939.1-1941.6)。

中共中央、毛泽东十分关心聊城失守后鲁西北急剧变化的形势,1938年12月14日,八路军第一二九师三八六旅旅长陈赓奉命率部挺进鲁西北。在八路军主力部队的支持下,以聊城为中心的中共鲁西区委于1939年1月在北馆陶建立,张霖之任书记。1938年底,以鲁西党组织领导的抗日武装为基础,先后成立八路军先遣纵队、筑先纵队、平原纵队。鲁西区党委率鲁西军民独立自主地开展抗日斗争,进一步恢复扩大了鲁西北抗日游击根据地。

1939年10月1日,赵健民率领的筑先纵队第三营,在冠县陈贯庄大胆伏击了装备精良的日军广獭旅团及伪军4000余人。赵三营以24人的代价,歼敌110多人,被誉为“鲁西北的平型关大捷”。

1941年1月17日,八路军第一一五师教三旅特务营为掩护中共冀鲁豫区党委领导机关撤离,在莘县朝城北部苏村与配有飞机、坦克的千余名日伪军展开激战,毙敌400多名,有效地牵制了敌人,确保了领导机关全部撤离。因丧心病狂的敌人施放毒气,营长钟铭新等126名官兵壮烈牺牲。在全国庆祝抗日战争胜利70周年之际,国家民政部命名的第二批全国共7个抗日英烈群体,苏村阻击战126烈士就是其中之一。

3、冀鲁豫边区发展壮大阶段(1941.7-1943.11)。

1941年7月1日,根据党中央指示,鲁西和冀鲁豫两区党委在观城县红庙村合并为新的冀鲁豫区党委,张霖之任书记。两区所属主力部队统一编为八路军第二纵队,杨得志任司令员。成立新的冀鲁豫军区,崔田民任司令员。各界代表开会选出晁哲甫任新行政公署主任。两区合并后创办了《冀鲁豫日报》,陈沂任社长。

1942年9月中旬,中共中央华中局书记兼新四军政委刘少奇由华中局去延安途中到达观城县(现聊城市莘县)红庙村,对冀鲁豫边区的工作,特别是对开展“双减”运动和发动群众问题作了重要指示。10月,黄敬从冀中调任冀鲁豫区党委书记。11月至12月,冀鲁豫区党委召开高干会议,黄敬作了《边区的形势与任务》的报告。从此,在根据地内逐步形成了一个深入减租减息、增资增佃、反贪污、查黑地、改造村政权为主要内容的民主民生运动。到1943年下半年,民主民生运动取得了伟大的胜利。冀鲁豫区党委在大搞民主民生运动的同时,还按照中央部署普遍开展了精兵简政、整风学习和大生产运动,军事斗争也由被动变主动达到了坚持根据地、扩大游击区、缩小敌占区的目的。

在抗日战争最艰苦的时候,1942年9月,回族抗日英雄马本斋带领回民支队从冀中辗转到达聊城,并任冀鲁豫第三军分区司令员兼回民支队司令员,活动在聊城的朝城、莘县、冠县等地,同敌人进行连续不断地战斗,打得敌人闻风丧胆,为冀鲁豫边区抗日根据地的巩固与发展作出了重要贡献。

1943年7月2日,军区副政委苏振华率部在聊城发起卫南战役,歼灭伪军杜淑部5600余人;7月5日,军区司令员杨得志率部发起朝南战役,攻克伪据点、碉堡77处,毙伤200余人,俘伪兵530余人,恢复扩大了我根据地中心区。11月16日,杨得志率部采用“掏心战术”,奇袭由孙良诚任司令的伪二方面军总部所在地八公桥,将孙总部直属队全歼,俘伪军3200余人,缴获大批枪炮弹药和战马粮食等,至此,冀鲁豫边区濮范观中心区和第二、三、五军分区连成了一片。在抗战最艰苦的时期,不仅冀鲁豫边区根据地的党、政、军领导机关设在我市莘县的红庙村一带,而且冀南区党委也曾设在莘县的杨庄村,区委书记宋任穷在杨庄生活战斗了三年多。

4、中共冀鲁豫分局成立迎接胜利阶段(1943.11-1945.9)。

1943年11月,中共中央决定成立中共冀鲁豫分局(亦称平原分局),黄敬任书记,宋任穷任副书记兼组织部长,领导冀鲁豫、冀南两个区党委。分局领导机关仍设在今莘县红庙村,当时分局的管辖范围含冀鲁豫边区的21个地级市、109个县、总人口2000万人,是我党敌后最大的根据地,中共冀鲁豫分局是中共中央北方局领导的五大分局之一,五大分局及领导人分别是:晋察冀分局,彭真、聂荣臻先后任书记;山东分局,郭洪涛、朱瑞、罗荣桓先后任书记;太行分局,邓小平任书记;晋绥分局,关向应任书记;冀鲁豫分局,黄敬任书记。中共冀鲁豫分局所领导的冀鲁豫边区抗日根据地在整个抗日战争中占有极为特殊的重要战略地位,是党中央、八路军总部联系全国各抗日根据地的重要枢纽,为夺取抗日战争的胜利做出了巨大贡献。

在党中央、冀鲁豫分局领导下,以聊城为中心的鲁西北党政军民政治上掀起拥军优属、拥政爱民的高潮;经济上作出回地赎人决定,使农民失去的土地又回到自己手里,妻离子散的家庭重新团聚;思想上贯彻延安整风精神,转变干部作风,提高干部思想水平,迎接抗战胜利;军事上对敌发起大反攻,开始积极主动地向日伪军发起攻势作战;政治工作办法上,全区开展了学习英模活动,并于1945年3月1日,召开了冀鲁豫边区第一届群英会,267名各界英雄模范与会;文化教育上,创办报刊,壮大各文化艺术团体,发展社会教育,广泛开办培训班。

面对即将灭亡的形势,日伪军进行垂死挣扎,疯狂制造了许多惨案。如堂邑大界牌惨案、茌南六·二七惨案、聊城凤凰集惨案、东阿枣棵杨惨案、茌平张家楼惨案等。

以聊城为中心的鲁西北军民奋起抗击,1944年解放了莘县等6座县城,1945年日本投降前,又解放了临清、阳谷等11座县城,当时除聊城、博平两县城未解放外,聊城境内其余17座县城全部获得解放。

聊城抗战在全国抗战史上具有重要地位。在抗日战争时期,聊城曾是冀鲁豫、冀南两个区党委所在地,是中共冀鲁豫(平原)分局所在地。聊城当时所辖的濮(县)范(县)观(城)成为冀鲁豫边区抗日根据地的中心区,素有“钢铁濮范观,边区小延安”之称。刘少奇、刘伯承、邓小平、徐向前、万里、赵紫阳、陈赓、宋任穷、田纪云、肖华、王任重、杨得志、杨勇、苏振华、黄敬、张承先等党政军领导人曾经在冀鲁豫边区工作、战斗和生活过。

八年抗战中,聊城人民做出了巨大牺牲和贡献,据不完全统计,仅筑先、寿张、朝城等10县就有30多万人被屠杀,有40万多间房子被烧毁,6万多头牲畜被杀或被掠,44亿斤粮食被敌人抢走。但聊城人民英勇不屈、浴血奋战,有数十万人拿起武器,同敌人进行了大大小小数千次战斗,共歼灭日伪军数万人。全市仅在册的知名烈士就有4525人。国家民政部公布的第一批300名著名抗日英烈中,聊城籍烈士和外地在聊城牺牲的烈士就有12名。国家民政部公布的第二批全国600名抗日英烈中,聊城籍(时辖区划)、外籍牺牲在聊城及曾在聊城工作战斗过的就有29名,同时公布的全国两批12个抗日英烈群体中,就有聊城市苏村阻击战英雄群体。另外,我市鲁西北革命烈士陵园也被列入国家级抗战纪念设施及遗址,聊城对抗日战争的历史贡献和历史地位再一次引起全国人民的瞩目。

三、解放战争时期(1945.9.3-1949.9.30)

1、发起聊博战役。

抗日战争胜利后,国民党山东省政府委任的国民党山东第六区行政督察专员兼保安司令王金祥接管了聊城。王金祥收编了一些伪残武装,占据聊城、博平一带,同人民政权和军队进行对抗。为了消灭聊城和博平一带的伪残武装,按照晋冀鲁豫军区的命令,军区第二纵队司令员陈再道、政委宋任穷决定发起聊博战役,1946年1月2日解放了博平县城。六旅政委刘华清指挥所属部队在攻下博平城后,又转攻聊城。因1月13日午夜国共两党停战协议生效,聊城未被攻克。1946年6月26日,国民党反动派彻底撕毁停战协定,悍然发动了全面内战。1946年12月18日,军区第七纵队司令员杨勇、政委张霖之奉命率部抵达聊城,22日攻城开始,31日王金祥逃走,1947年元旦,聊城解放。

2、支援刘邓大军强渡黄河和帮助陈粟大军三次往返黄河南北及支援四野大军南下。

根据中共中央和毛泽东主席“大举出击,,经略中原”的战略决策,1947年6月30日刘邓大军从东起聊城市东阿县位山,西到濮阳市临濮集约150公里的黄河北岸,强渡黄河。蒋介石苦心经营的三百华里“黄河防线”土崩瓦解了。刘邓大军强渡黄河,挺进中原,吹响了人民解放战争战略进攻的号角。当时刘邓大军指挥部就设在我市阳谷县沙河崖村。聊城人民在“一切为了前线,一切为了胜利”的口号下,积极投入到支前渡河的工作中去。当时聊城人民碗口粗的树木、各家门板,老人的寿材板都全部贡献到建造渡河木船上了。

刘邓大军挺进中原后,聊城解放区成为华东野战军进行修整的后方基地,曾三次运送华东野战军往返黄河南北。1949年春,又运送第四野战军渡河南下,聊城人民修路架桥,准备粮草,从而保证了部队顺利过境,进军江南。

3、积极支援济南战役和淮海战役。

1948年9月16日,华东野战军发起了济南战役,聊城人民积极支前,六地委还完成了吴化文起义部队入境改编等任务。

1948年11月6日至1949年1月10日,华东、中原野战军共同发起淮海战役。聊城组织100多万民工和数千人的担架队、运输队,向前方运送物资,向后方运送伤员。

4、积极开展土地改革,组织青年农民参军参战,抽调干部北上南下支援新区建设。

在伟大的人民解放战争中,聊城人民在党的领导下,全力以赴支援解放战争,为全国的解放做出了巨大贡献。当时仅有300万人口的聊城就有17万翻身农民参加了人民解放军,有3500名干部北上南下支援新区,接管政权,广大民兵民工配合主力部队参加了20多次战役战斗,出动担架10万余副,大小车辆40余万辆,出动人力200余万人次,牲畜100余万头次,运往前线的粮食、布匹、鞋袜不计其数,在解放战争中,仅统计在册的就有6325名党员干部和翻身农民献出了宝贵生命。

在解放战争即将迎来全国胜利之际,1949年8月,中共中央决定,以冀鲁豫(平原)分局区域范围为主,组建平原省,省会设在今河南省新乡市。以聊城、阳谷、冠县、高唐等十一个县一个区组建平原省聊城专署。随后,中共聊城地委、聊城专署宣告成立。1952年11月30日,平原省撤销,聊城地区划归山东省。从1941年中共冀鲁豫区党委成立到1952年的11年间,聊城作为我党独立战略区的核心区,老区人民在抗日战争和解放战争中做出的贡献因区划调整等原因被弱化和边缘化了,影响了国家对老区扶持政策在聊城的落地实施。

新中国成立以后,在中国共产党的领导下,勤劳勇敢的聊城老区人民满怀着建设新中国的美好憧憬,意气风发地投入到社会主义革命和建设事业中去,取得了一个又一个的辉煌成就。